金融平臺在線貸款申請指南:快速融資與理財技巧

- 知識

- 2025-09-18

- 1

- 更新:2025-09-18 13:47:41

隨著金融科技的發展,越來越多用戶通過在線平臺解決資金需求。本文從貸款申請實操出發,結合理財規劃思路,詳解如何選擇靠譜平臺、準備申請材料、優化信用資質,并提供降低融資成本的實用技巧。內容涵蓋從申請到還款全流程,幫助用戶實現資金高效周轉與資產合理配置的雙重目標。

與傳統銀行貸款相比,金融平臺的在線貸款有幾個明顯特點。首先就是申請流程簡化,很多平臺支持5分鐘填寫基礎資料,比如身份證、手機號、職業信息這些,系統會自動生成預審額度。不過要注意,有些平臺雖然號稱秒批,但實際放款前還會二次審核,這時候可能會要求補充銀行流水或社保記錄。

其次是利率計算更透明。像某頭部平臺最近推出的年化利率展示功能,把服務費、擔保費這些隱藏成本都折算成綜合費率,用戶能直觀對比不同產品的真實成本。但別被"日息萬五"這種宣傳話術忽悠,一定要自己換算成年化利率才靠譜。

根據實際操作經驗,建議大家提前準備好三類材料:基礎身份證明:身份證正反面照片、實名認證手機號,部分平臺需要人臉識別收入證明文件:6個月工資流水、納稅記錄或經營流水,自由職業者可用支付寶/微信年度賬單替代資產輔助材料:房產證、車輛行駛證、保單或定期存款證明,能提高授信額度約30%

這里有個常見誤區:很多人以為征信空白是優勢,其實適度信用卡使用記錄反而有助于提升評分。比如持有1-2張信用卡,每月使用額度控制在30%以內,按時還款的記錄會讓平臺認為你有良好的信用管理能力。

拿到貸款后怎么用才能實現理財增值?這里有三個實操建議:1. 資金錯配法:用低息貸款置換高息負債,比如用年化7%的消費貸償還18%的信用卡分期2. 周期套利法:在銀行推出高息存款產品時(比如某民營銀行5%的3年期大額存單),用貸款資金鎖定利差3. 風險對沖法:將部分資金購買貨幣基金或國債逆回購,既能保證流動性,又能覆蓋部分利息支出

不過要特別注意,理財收益必須高于貸款成本才有操作價值。假設貸款年化利率是8%,那選擇的理財產品至少要達到10%以上收益才劃算,還要把手續費、時間成本這些算進去。

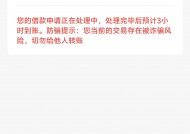

現在市面上的貸款平臺魚龍混雜,這幾個判斷標準要牢記:查備案:在國家互聯網金融安全技術專家委員會官網,輸入平臺名稱查備案信息看利率:年化利率超過24%的直接pass,這類平臺往往存在暴力催收風險試客服:申請前先聯系人工客服,響應速度低于2分鐘或答非所問的平臺,技術實力可能有問題

如果遇到強制搭售保險、收取"砍頭息"的情況,記得保留聊天記錄和合同截圖,直接向銀保監會12378熱線投訴。去年有個案例,用戶通過投訴追回了某平臺收取的2980元"風險評估費"。

最后提醒大家,貸款理財是雙刃劍,用好了能盤活資產,用不好反而會陷入債務漩渦。建議單次貸款金額不超過年收入的50%,還款周期盡量匹配資金使用周期。比如投資半年期理財項目,就選6個月等額本息還款的產品,避免資金鏈斷裂風險。