銀行查信用報告時能看到哪些欠款信息?貸款理財必知要點解析

- 知識

- 2025-09-17

- 3

- 更新:2025-09-17 14:20:28

很多人在申請貸款時都擔心銀行會發現自己所有負債記錄。本文將詳細解析信用報告中的欠款披露范圍,拆解銀行審查信用報告的底層邏輯,并分享維護良好信用記錄的實用技巧。無論你是正在申請房貸的新手,還是需要資金周轉的經營者,這些知識點都能幫你更好地理財規劃。

打開自己的信用報告時(建議每年至少查1次),你會發現所有正規金融機構的貸款都逃不過系統監測。比如上個月剛申請的消費貸,三年前的車貸,甚至大學時期的助學貸款,這些都會清清楚楚列在"信貸交易信息明細"里。

不過很多人不知道的是,信用卡使用情況其實也算作欠款記錄。哪怕你每次都按時還最低還款額,系統依然會記錄你的信用卡總授信額度、已用額度和最近6個月的平均使用率。有次我遇到個客戶,就因為信用卡刷爆了80%額度,導致房貸利率上浮了0.3%。

還有個容易被忽略的點——擔保記錄。如果你為朋友的公司貸款做過擔保,這筆債務同樣會體現在你的信用報告里。銀行審批時看到這個,可能就會要求你提供更多資產證明,畢竟這屬于潛在負債風險。

銀行風控系統有套獨特的"加減分"算法。首先會看你的總負債與收入比,一般來說超過70%就會被劃入高風險名單。比如月入2萬的人,如果每月要還1.5萬貸款,就算沒有逾期記錄,銀行也會擔心你的還款能力。

其次是還款穩定性。系統會自動掃描最近2年內的還款記錄,特別注意是否有"1"(表示逾期1-30天)這樣的標記。偶爾出現1次可能影響不大,但如果連續幾個月都有"1",或者出現"2""3"這樣的更高逾期等級,那問題就嚴重了。

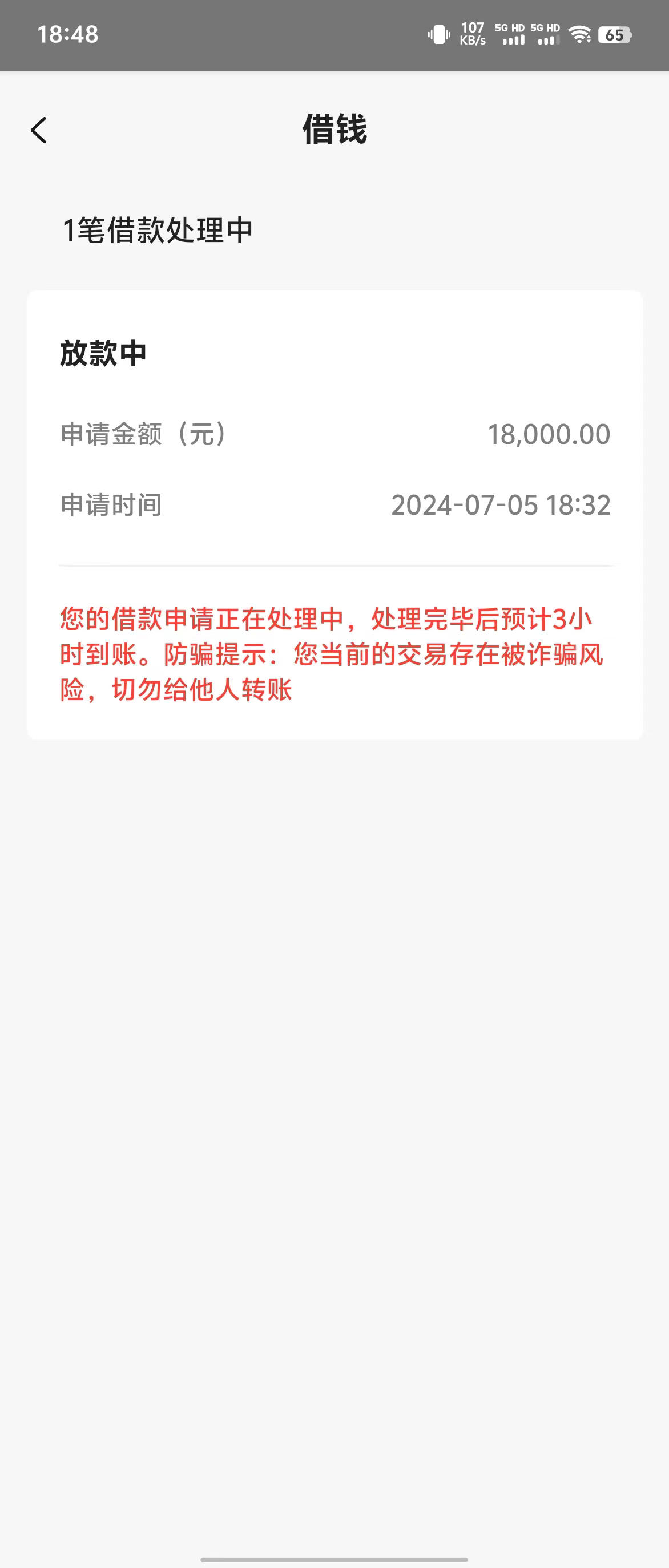

這里有個真實案例:去年有位客戶申請經營貸被拒,查報告才發現是兩年前有筆網貸忘記還清,雖然只有3000元,但形成了"呆賬"記錄。所以說小額欠款也不能掉以輕心,現在很多網貸都接入了征信系統。

雖然征信系統覆蓋面越來越廣,但仍有部分欠款不會直接顯示。比如找親戚朋友借的私人借款,只要沒走司法程序,銀行是查不到的。不過要注意,如果對方通過法院起訴你,這類債務就會變成"被強制執行記錄"出現在報告里。

另一個灰色地帶是民間借貸。雖然部分正規小貸公司已接入征信,但那些地下錢莊、高利貸機構的資金往來,確實不會體現在信用報告中。不過要提醒大家,這類貸款風險極高,千萬別為了一時周轉陷入更深的債務危機。

還有種特殊情況是國際負債。如果你在海外有房貸、車貸,國內信用報告暫時還收錄不到這些信息。不過現在越來越多國家在推進征信系統互聯,這個"漏洞"可能慢慢會被填補。

如果銀行發現你有未結清欠款,首先會計算負債收入比(DTI)。比如你月收入3萬,現有貸款月供1萬,那么DTI就是33%。多數銀行要求DTI不超過50%,但優質客戶可能放寬到60%。有個朋友最近買房,就是靠把車貸提前還清,才把DTI從58%降到43%順利過審。

對于信用卡使用率,銀行有套不成文的規定:單卡使用超過80%額度就會扣分。建議日常消費最好控制在額度的30%以內,如果臨時有大額支出,記得在賬單日前先還部分進去。

遇到有逾期記錄的情況,銀行會重點看逾期時間和金額。2年前的500元逾期,和半年前的5萬元逾期,對審批的影響天差地別。如果確實有特殊原因導致逾期,可以嘗試聯系銀行開具"非惡意逾期證明",不過成功率大概只有三成左右。

建議設置自動還款+提前3天提醒的雙保險機制。我自己的做法是把所有貸款還款日調整到發薪日后3天,工資到賬馬上安排轉賬,這樣既不會占用生活資金,又能避免遺忘。

控制信用賬戶數量也很重要。很多人以為多辦幾張信用卡能提高額度,其實銀行看到你持有8張以上信用卡就會警惕。理想狀態是保留3-5張常用卡,把不用的賬戶及時注銷。

最近發現個好方法:每季度查一次征信概要報告(在云閃付APP就能免費查)。這個簡化版報告雖然不顯示具體機構名稱,但能快速了解自己的信貸賬戶數和負債總額,比等發現問題再處理要主動得多。

最后提醒大家,如果發現信用報告有誤,一定要立即聯系數據提供方(比如貸款銀行)發起異議申請。去年就有客戶因為身份證被冒用貸款,處理了兩個月才消除記錄,差點耽誤了買房流程。