貸款平臺最怕這5類人查賬?揭秘背后原因與應對技巧

- 分享

- 2025-09-17

- 3

- 更新:2025-09-17 00:40:22

當貸款平臺遇到某些特殊群體查賬時,往往會如臨大敵。本文將通過真實案例拆解,揭露讓網貸公司"后背發涼"的查賬對象:從手握執法權的監管部門到自帶流量的自媒體博主,從專業審計團隊到掌握核心數據的離職員工,深挖平臺怕查賬的深層邏輯,并附贈普通人維權必備的3個實戰技巧。

大家可能覺得,貸款平臺每天處理那么多借款申請,應該早就習慣了被查賬吧?但實際情況是,當下面這幾類人開始翻他們的賬本時,負責人可能急得能薅掉自己頭發。

? 帶著紅頭文件的監管人員:銀保監會和地方金融辦的突擊檢查,簡直是平臺管理層的噩夢。去年某消費金融公司就因利率計算問題,被查出多收借款人4700萬利息。

? 拿著法院調查令的律師團隊:特別是那些專攻金融案件的律所,他們查賬會精確到每一筆服務費的入賬時間。記得有個網貸平臺就因為律師查到其還款日設置存在陷阱,最后集體訴訟賠了上千萬。

? 粉絲過百萬的自媒體博主:某財經大V曾直播解析某平臺的合同條款,結果視頻發布2小時,平臺客服電話就被打爆。這種輿情危機處理不好,分分鐘引發擠兌潮。

? 擁有大數據分析能力的同行:別以為同行都是吃素的,他們查賬能發現你用戶增長數據的貓膩。某上市互金公司就被競爭對手曝出重復計算注冊用戶,股價當天暴跌12%。

? 掌握核心數據的離職員工:前風控總監帶著客戶逾期率真實數據跳槽,這種事在圈內可不是傳說。平臺最怕這類人把內部臺賬交給第三方審計機構。

為什么這些人查賬會讓平臺如此緊張?說到底還是觸碰了行業不能見光的命門。

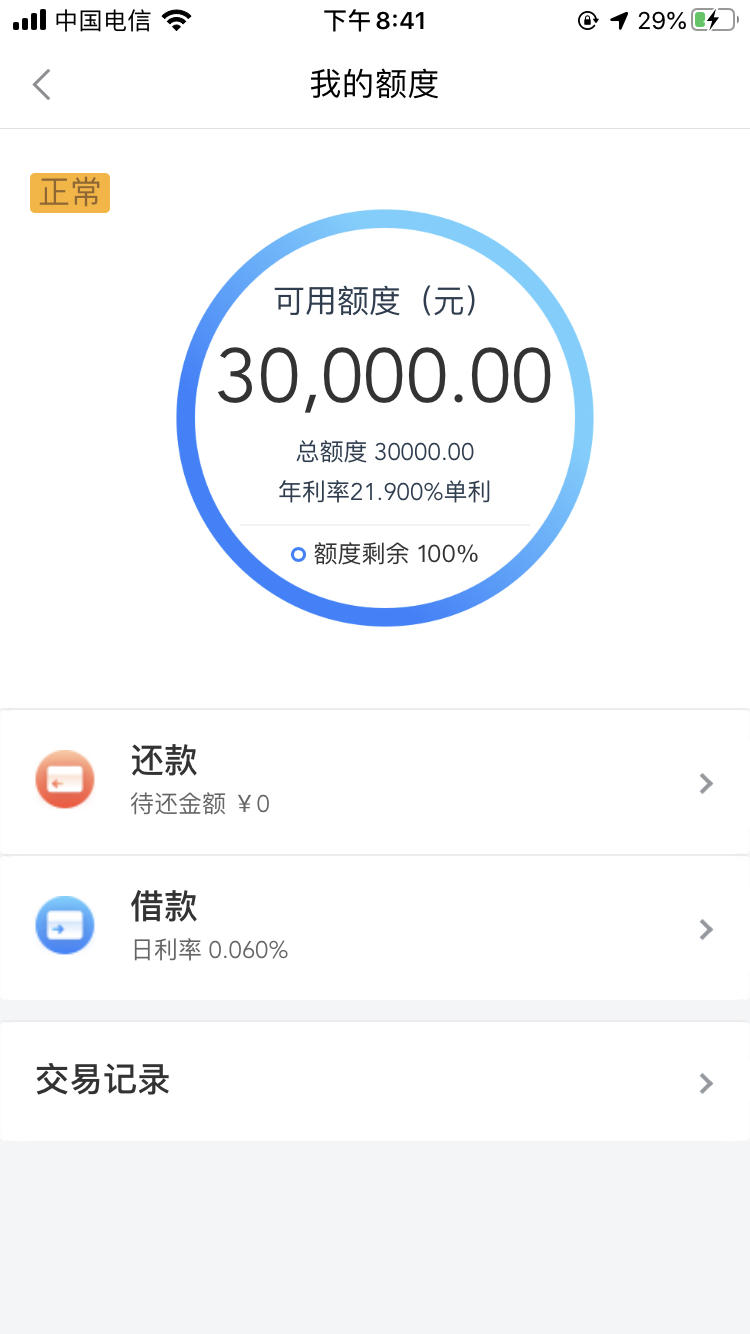

首先就是利率計算這個火藥桶。很多平臺把服務費、管理費拆分成七八個項目收取,實際年化利率輕松突破36%紅線。但賬面上做得漂漂亮亮,經不起專業人士用IRR公式細算。

其次是資金流向的合規性。去年曝光的某平臺截留借款人還款事件,就是查賬發現其第三方存管賬戶存在20分鐘的資金"真空期",這個時間差足夠轉移上億資金。

更致命的是客戶信息的真實性。某號稱百萬注冊用戶的平臺,被查出35%的手機號從未產生通話記錄。這種靠買數據沖量的做法,在監管新規下就是頂風作案。

知道了平臺軟肋,我們借款人也要學會保護自己。這三個技巧建議收藏:

1. 養成截圖保存的好習慣:從申請頁面到還款明細,每個數字都要留證。有位大姐就是靠還款記錄截圖,發現平臺私自更改了分期數。

2. 善用官方投訴渠道:別只知道打客服電話,銀保監會官網的投訴入口、地方金融局的信訪窗口,這些才是平臺真正害怕的溝通方式。

3. 重點核對三個關鍵數據:合同金額與實際到賬是否一致、每月還款金額是否波動、擔保費與服務費是否重復收取。有網友就是發現每月多還23塊,最終追回多付的1100多元。

說到底,查賬就像照妖鏡,能讓那些玩套路的平臺現出原形。我們既要學會用法律武器保護自己,也要明白合規平臺其實不怕查——畢竟陽光底下做生意,賬本干凈才能睡得安穩啊。