網絡貸款凍結后必須還款嗎?5個重點解析責任

- 經驗

- 2025-09-17

- 4

- 更新:2025-09-17 18:54:22

當網貸資金被凍結時,借款人常陷入"是否需要繼續還款"的困惑。本文從法律效力、合同約定、資金流向等維度,結合真實案例和司法解釋,詳細分析凍結狀態下借款人的權利義務,揭示必須警惕的詐騙套路,并給出正確處理建議。

首先咱們得搞清楚,正規平臺出現資金凍結通常有三大原因:

1. 風控系統觸發預警:比如檢測到銀行卡信息異常,或者借款人征信突然惡化,這時候系統可能自動凍結放款。去年有位杭州用戶就碰到過,銀行卡號輸錯兩位導致放款失敗。

2. 司法機關財產保全:如果涉及訴訟案件,法院可能凍結借款人賬戶。這種情況在多頭借貸的借款人中出現較多,根據最高法數據,2022年網貸相關訴訟中13%采取了保全措施。

3. 監管機構介入調查:當平臺涉嫌違規經營時,監管部門會凍結資金池。比如去年某消費金融公司就因利率超標被暫停放款業務。

這里有個重要認知誤區需要糾正:資金凍結≠債務解除。根據《民法典》第679條,借款合同自提供借款時生效。也就是說:

※ 如果錢根本沒到你賬戶,合同未成立,當然不用還款

? 如果錢已到賬后被凍結,仍需履行還款義務

? 司法凍結需要配合執行,但債務關系依然存在

舉個實例,深圳王先生去年在某平臺借款5萬,到賬2小時后因涉及其他案件被法院凍結。平臺后來依然正常計息催收,法院判決確認其仍需償還本息。

分三步走更穩妥:

1. 立即暫停所有操作:特別是對方要求交解凍費時,99%是詐騙。正規平臺不會讓用戶現金解凍。

2. 核實凍結來源:查平臺資質(銀保監會備案)、查看凍結通知書的真偽、撥打官方客服確認。去年曝光的假凍結騙局中,63%的偽造文書都存在公章模糊問題。

3. 保留完整證據鏈:包括通話錄音、聊天記錄、轉賬憑證等。重慶李女士就是靠保存的微信記錄,成功追回被詐騙的"解凍金"。

這些情況絕對不要轉賬:

※ 聲稱"銀行卡異常需交20%解凍金"

? 偽造銀保監會紅頭文件要求驗證資金

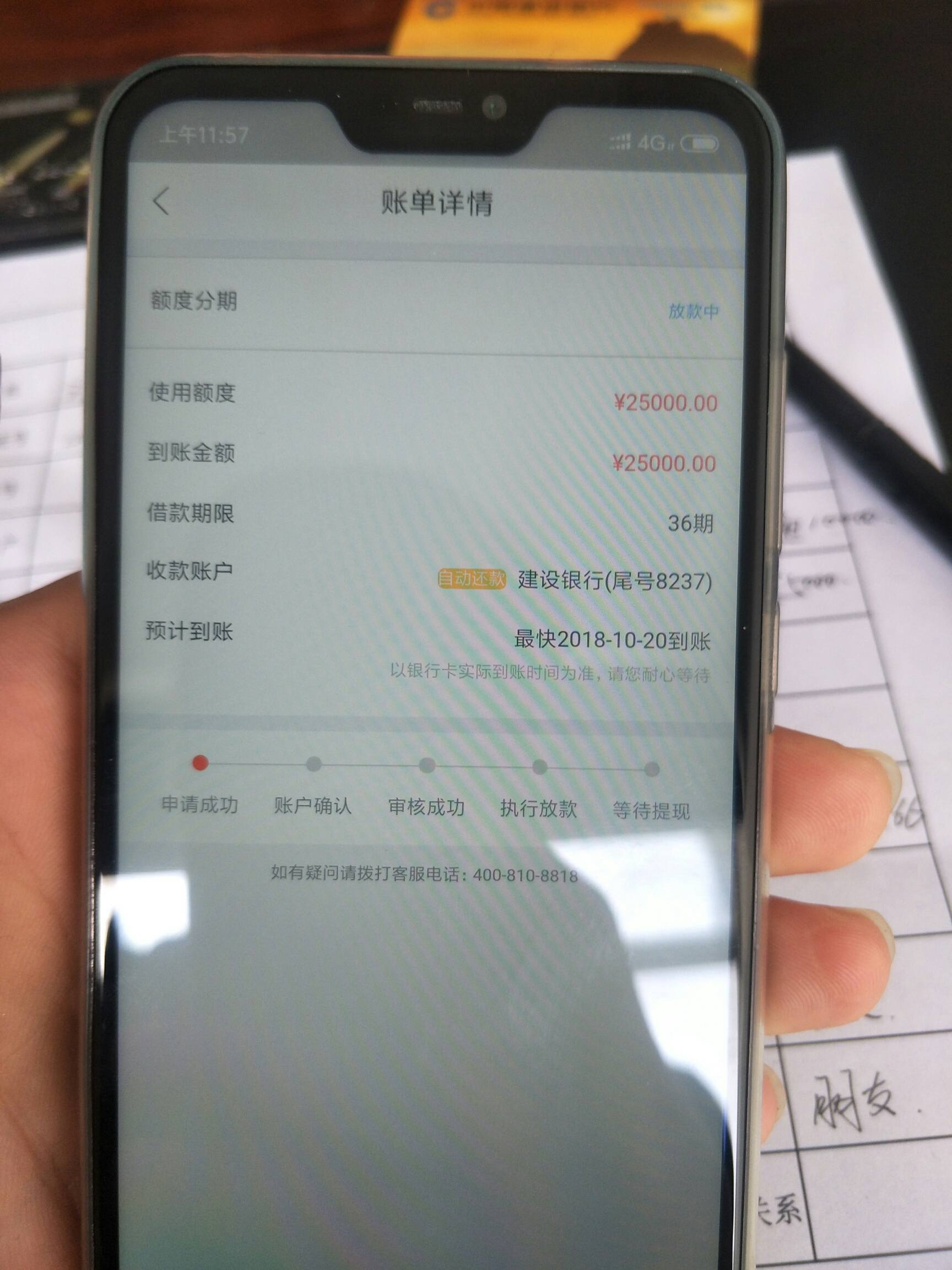

? 發送虛假到賬截圖誘導確認借款

? 冒充公檢法要求向安全賬戶轉賬

公安部反詐中心數據顯示,2023年網貸類詐騙中,凍結解凍類騙局占比高達37%,平均單案損失4.8萬元。

與其事后糾結,不如提前預防:

1. 選擇持牌機構(可在央行征信中心查詢)

2. 仔細核對借款合同第4-7條關于放款條件的約定

3. 避免短期內頻繁申請貸款(征信查詢次數每月別超3次)

4. 確保個人信息完全一致(姓名、銀行卡、身份證必須匹配)

最后提醒,如果確實遇到糾紛,可以撥打12378銀保監會熱線投訴,或者通過法院電子訴訟平臺在線申請調解。記住,任何情況下都不要輕易相信"交錢解凍"的說法,守住錢包最重要!