貸款平臺最怕哪些監管?這5類人讓機構不敢亂來

- 知識

- 2025-09-17

- 4

- 更新:2025-09-17 06:54:18

貸款平臺表面上風光無限,背地里卻對某些監管力量瑟瑟發抖。本文將揭秘真正能讓網貸機構坐立難安的5類監管角色,從國家金融監管部門到普通借款人,看看他們如何通過不同方式約束貸款平臺,保護金融市場的正常秩序。重點解析監管手段對行業的具體影響,以及借款人可以采取的維權方式。

說實話,貸款平臺最怕的還是那些"穿制服的"。像銀保監會這類國家監管機構,手里握著年檢、罰款、吊銷牌照這些殺手锏。記得去年某頭部平臺因為利率超紅線,直接被罰了2個億?這可比他們一個月利潤還高。

現在監管越來越聰明了,搞了個"穿透式監管",系統直接對接平臺數據。以前那種在合同里玩文字游戲的手段,現在分分鐘被大數據揪出來。有次聽說某平臺半夜偷偷改費率,結果第二天上午就收到整改通知,這反應速度絕了。

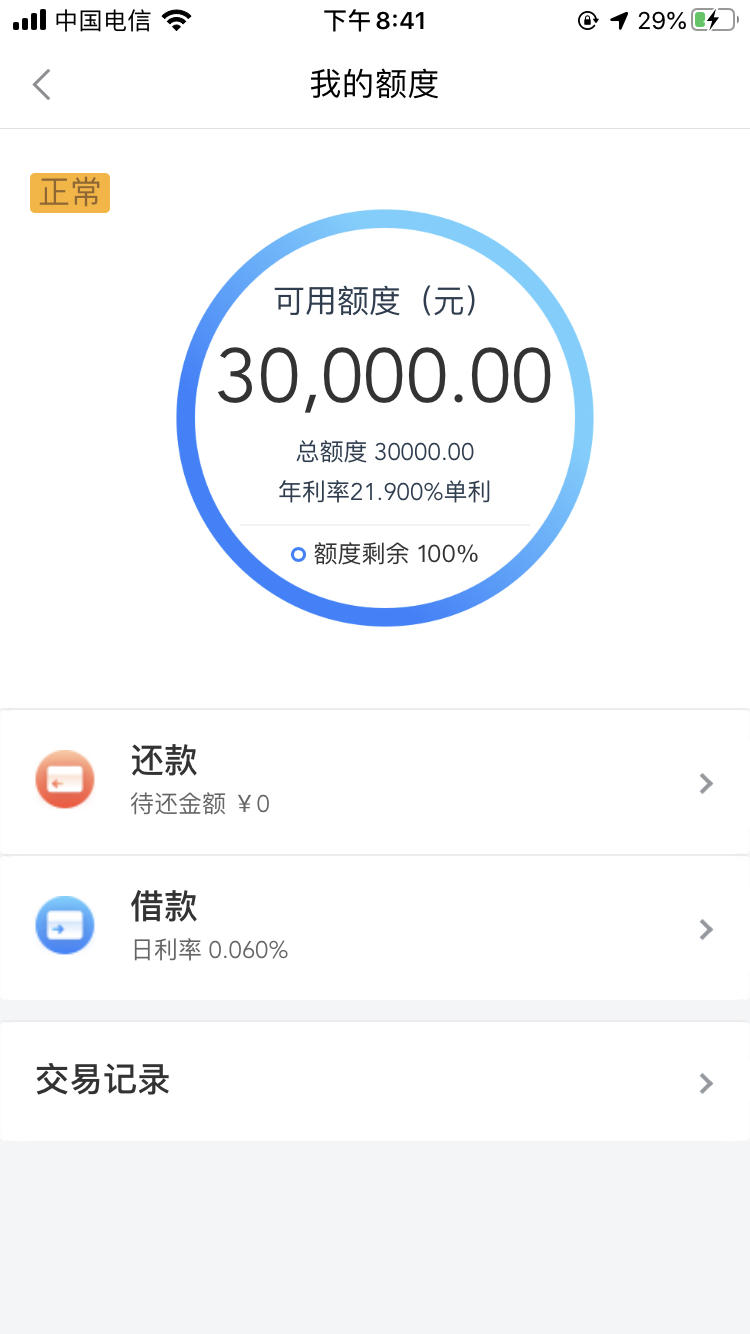

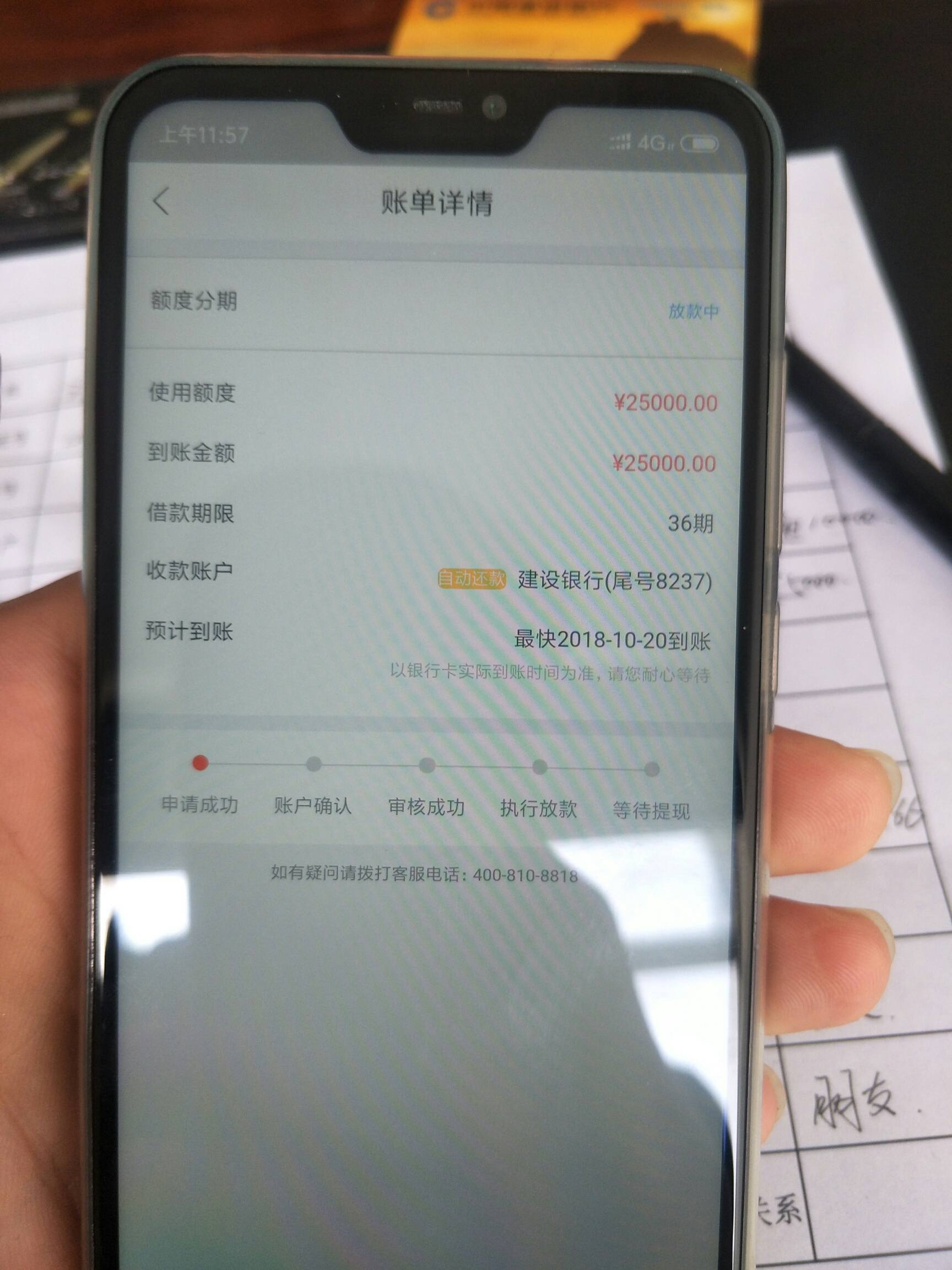

你們發現沒有?現在很多借款人都會自己拿計算器算IRR(內部收益率)了。上個月有個用戶硬是算出平臺實際年化利率36.5%,剛好卡在法律紅線上。平臺本想糊弄過去,結果人家把計算過程拍成視頻發到社交平臺,閱讀量直接破百萬。

更絕的是那些保留全套證據的借款人。合同截圖、還款記錄、客服聊天記錄,連電話錄音都存著。有次某平臺想賴賬,用戶直接甩出半年前的通話錄音,當場把催收員懟得說不出話。這種用戶簡直就是行走的證據庫,平臺見了真的肝顫。

現在冒出不少專門處理金融糾紛的律師團隊,他們看貸款合同比看小說還仔細。有個案例我印象特別深:某平臺在合同里寫了句"綜合資金成本",結果被律師揪住不放,硬是論證這屬于模糊性條款,最后幫用戶要回多收的18萬利息。

這些律師還有個絕招——集體訴訟。去年有個網貸平臺,被300多個借款人聯合起訴,光是應訴成本就花了平臺200多萬。更可怕的是勝訴案例會在行業里傳開,形成連鎖反應,這才是平臺真正害怕的。

現在搞金融科技的平臺,最怕聽到"數據安全大檢查"。有次某平臺剛上線新風控模型,第二天就迎來檢查組。技術人員在服務器日志里發現,檢查組居然把每個API接口都測試了遍,連人臉識別數據存儲方式這種細節都沒放過。

更刺激的是用戶隱私保護這塊。去年有家平臺把用戶通訊錄備份到公共云盤,被查出來直接暫停展業三個月。現在平臺技術部天天提心吊膽,生怕哪個代碼埋了雷。

要說曝光威力,深度調查報道絕對排前三。記得某財經記者偽裝成借款人,臥底三個月挖出暴力催收產業鏈。報道出來的那天,涉事平臺股價直接跌停,監管部門連夜進駐調查。

現在自媒體也成了監督主力。有個做財經科普的UP主,專門分析各平臺借款合同陷阱,視頻播放量動不動就百萬+。平臺公關部現在每天要監控上百個自媒體賬號,生怕哪天自家黑料突然上熱搜。

說到底,貸款平臺怕的不是某個人,而是多方形成的監管網絡。從國家層面的制度設計,到普通用戶的維權意識提升,這種立體化監管正在重塑行業生態。作為借款人,咱們既要學會保護自己,也要明白——真正規范的平臺,反而歡迎這種監管,因為這樣才能淘汰劣幣,讓行業走得更遠。