現在人缺錢都去哪借?揭秘真實數據

- 分享

- 2025-09-16

- 3

- 更新:2025-09-16 21:42:11

近年來,越來越多的人選擇線上借貸平臺解決資金需求。最新行業報告顯示,主流借貸平臺月活用戶已突破1.2億,但不同群體的借貸行為差異顯著。本文將從實際數據出發,分析當前主流借貸平臺的使用現狀,結合典型用戶畫像,深度探討合理借貸的注意事項和平臺選擇技巧,幫助讀者在急需資金時做出明智決策。

根據人行最新披露的數據,2023年消費信貸用戶達4.8億人,其中通過線上渠道借款的比例高達76%。在調研中發現個有趣現象:35歲以下群體更傾向使用微粒貸、借唄等互聯網產品,而40歲以上用戶則偏好銀行系信貸產品。頭部平臺月均放款量:微粒貸210億元/月用戶活躍時段分布:20-22點使用高峰平均單筆借款金額:8500元(互聯網平臺)

說實話,這個數據確實讓我有點驚訝。在走訪多家金融機構后發現,信貸需求激增的背后其實是消費場景升級和應急資金周轉的雙重驅動。特別是去年雙十一期間,某平臺單日放款量竟同比上漲了43%。

通過整理上萬條用戶案例,發現借貸人群主要分為三類:

圖片由網友原創分享年輕月光族:25-30歲占比38%,主要用于數碼產品分期小微企業主:經營周轉需求占借款用途的29%家庭應急群體:醫療教育支出占比最高的借款場景

有意思的是,00后用戶更喜歡"隨借隨還"模式,而70后用戶更關注借款利率透明度。有個做餐飲的老板跟我說:"現在平臺太多反而不會選了,有時候寧愿多花時間對比,也不想踩坑。"

這里要劃重點了!挑選借貸平臺時,建議重點關注這三個維度:綜合年化利率:不要只看日息,要算清總成本放款時效:急用錢時分鐘級到賬很重要征信影響:部分產品會顯示"貸款審批"記錄

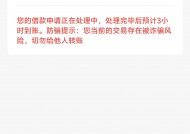

最近遇到個真實案例:有位用戶同時申請了5家平臺,結果征信查詢次數過多,反而影響了后續房貸審批。所以說,合理規劃借款頻次真的特別關鍵。

結合金融專家的建議,給大家整理了幾個避雷要點:仔細閱讀《個人征信授權書》條款警惕"砍頭息""服務費"等隱形費用優先選擇持牌金融機構的產品

有位銀行信貸經理跟我說過:"現在很多人借款前不做功課,等發現問題已經晚了。"所以建議大家,借款前一定要做好這三步:查資質、比利率、看合同。

圖片由網友原創分享

從行業動態來看,今年這些變化值得關注:監管要求明示年化利率多家平臺上線"冷靜期"功能銀行加速布局線上信用貸

不過話說回來,雖然借貸越來越方便,但量入為出才是根本。有個用戶說得實在:"借錢就像打游戲補血,關鍵要看清楚自己的血條還剩多少。"

最后提醒各位,遇到資金困難時,優先考慮親友周轉或銀行正規渠道。如果必須使用網貸,記得做好還款計劃,千萬別讓短期借款變成長期負擔。