電商平臺消費貸款合規性分析及風險防范指南

- 口子

- 2025-09-15

- 6

- 更新:2025-09-15 06:32:09

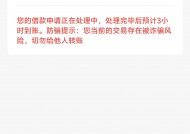

隨著電商平臺紛紛推出"先用后付""白條分期"等消費貸款服務,這類產品的合規性成為用戶關注焦點。本文將從經營資質、利率計算、隱私保護等六大維度,深入剖析電商消費貸款存在的法律風險,揭示隱藏的合規漏洞,并為消費者提供實用的風險防范建議。通過解讀最新監管案例,幫助用戶識別合規平臺,做出理性借貸決策。

咱們先來說說最基礎的經營資質問題。根據央行規定,開展貸款業務必須持有《金融許可證》或《網絡小額貸款業務許可證》。但現實情況是,很多電商平臺選擇與持牌機構合作放貸,自己只負責導流獲客。這時候用戶需要重點查看兩點:一是合作機構是否在官網公示,二是借款合同里的放款方信息是否清晰。

比如某頭部電商的"白條"服務,去年就因為未在顯著位置披露合作金融機構名稱,被監管部門約談整改。所以咱們在使用時,千萬別被平臺的品牌效應迷惑,仔細查看《用戶協議》里的資金方信息才是關鍵。

接下來聊聊最敏感的利率問題。有些平臺會使用"日息0.05%"這樣的表述,聽著好像不高對吧?但換算成年化利率可是18%!更要注意的是,部分平臺會把服務費、管理費等隱性成本單獨計算,導致實際借款成本遠超法定上限。

這里有個判斷訣竅:凡是正規貸款產品,必須在顯著位置展示IRR綜合年化利率。如果平臺只展示日利率或月利率,咱們就得提高警惕了。建議使用第三方利率計算工具進行驗證,別嫌麻煩,這關系到真金白銀的支出。

不知道大家有沒有發現,申請電商貸款時經常需要授權通訊錄、位置信息甚至社交賬號。這里存在兩個合規隱患:一是過度收集非必要信息,二是數據共享機制不透明。去年某平臺就因將用戶購物數據用于信用評估被處罰,說明監管部門正在嚴打這類行為。

合規的做法應該是:平臺僅收集與貸款審批直接相關的信息(如身份證明、收入證明等),且必須明確告知用戶數據使用范圍。如果遇到需要授權相冊、通訊錄的情況,建議直接放棄申請,別拿隱私換額度。

最近有用戶反映,某電商平臺在逾期催收時,竟然用客戶歷史購物記錄進行威脅。這種利用非借貸數據進行催收的行為,已經明顯違反《個人信息保護法》。合規的催收流程應當遵循"三不原則":不恐嚇、不騷擾無關人員、不泄露借款人隱私。

這里教大家一招:遇到不當催收時,記得保存通話錄音、短信截圖等證據,直接向當地金融監管部門投訴。很多平臺其實怕較真的用戶,合規投訴處理率能達到90%以上。

很多人不知道,電商貸款在用戶權益保障方面有特殊規定。比如必須設置不少于3天的冷靜期,允許用戶在放款后反悔。但實際操作中,有些平臺把取消入口藏在五級菜單里,或者收取高額違約金變相限制取消。

再比如提前還款問題,合規平臺應該允許隨時提前結清且不收取額外費用。如果遇到提前還款要收手續費的情況,可以直接引用《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》第22條進行維權。

最后說說政策風向。從2023年開始,監管部門對電商貸款連出重拳:先是要求所有貸款產品必須在APP名稱中注明"貸款"字樣,接著叫停了"默認勾選分期"的套路,最近又在嚴查學生群體放貸問題。

在這種監管環境下,用戶要特別注意三點變化:一是查看產品宣傳是否存在誘導性話術,二是關注平臺是否設置合理的額度上限(通常單戶不超過20萬),三是留意是否有過度營銷行為。畢竟合規經營是平臺的責任,但保護好自己的錢袋子才是咱們的首要任務。

總結來說,電商消費貸款并非洪水猛獸,關鍵是要學會識別合規產品。記住三個核心判斷標準:持牌經營、利率透明、隱私安全。遇到拿不準的情況,寧愿多花點時間查證,也別被所謂的"秒批""免息"沖昏頭腦。畢竟在金融消費這件事上,謹慎永遠比后悔來得劃算。