普惠金融是正規貸款公司嗎?貸款理財必看的5個關鍵點

- 口子

- 2025-09-14

- 7

- 更新:2025-09-14 18:27:49

普惠金融近年來頻繁出現在貸款理財領域,但很多人對其正規性存疑。本文從普惠金融的定義、運營模式、監管資質、風險識別等角度展開分析,結合真實案例和數據,幫助用戶判斷其是否屬于正規貸款公司,并提供理財決策建議。全文重點拆解如何辨別平臺合規性、避免踩坑的方法。

說到普惠金融,很多人第一反應可能是街邊小廣告上的“低息貸款”,其實這個理解有點片面。普惠金融的全稱是“普惠型金融服務”,官方定義是“以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層提供適當、有效的金融服務”。簡單來說,就是讓那些在銀行貸不到款的普通人或者小微企業,也能通過其他渠道獲得資金支持。

和傳統銀行相比,普惠金融平臺有這些特點:

1. 服務對象更下沉:主要面向個體戶、農村用戶、信用白戶等群體

2. 貸款額度更靈活:多數產品在5000元-50萬元區間

3. 審批流程更快捷:線上審核最快1小時放款

4. 風險定價更高:年化利率普遍在8%-24%之間

不過這里有個誤區要澄清——普惠金融≠某家具體公司,它更像是一種金融模式。現在市場上打著“普惠金融”旗號的平臺,既有持牌消費金融公司,也有地方小貸公司,甚至混雜著非法高利貸。所以判斷是否正規,得具體看平臺的資質。

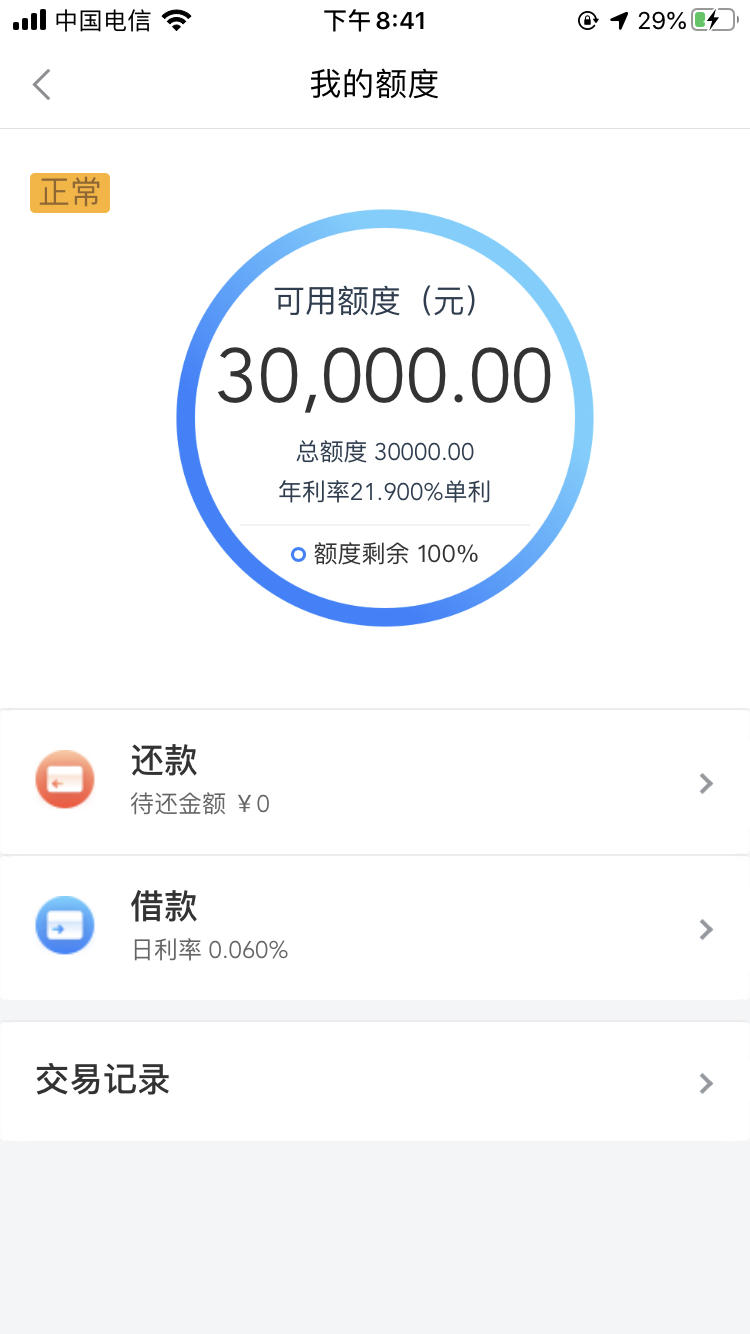

先說結論:持牌經營的普惠金融平臺是正規的,但存在大量渾水摸魚的違規機構。根據銀保監會2023年披露的數據,全國實際開展普惠金融業務且完成備案的機構僅占市場總量的37%,剩下超六成平臺存在資質問題。

正規平臺通常具備以下特征:

持牌經營:持有消費金融牌照、網絡小貸牌照或與銀行合作

資金來源透明:資金來自銀行、信托或ABS融資(比如螞蟻花唄、京東金條)

利率符合規定:年化利率不超過LPR的4倍(當前上限約15.4%)

接入征信系統:借款記錄會上傳央行征信或百行征信

舉個反例,去年被查處的“某某普惠”平臺,雖然名字帶普惠,但實際用會員費、服務費變相抬高利息,綜合年化達到36%,最后被定性為非法經營。所以光看名字帶“普惠”倆字可不夠,關鍵得查它的“底細”。

這里分享幾個普通人也能操作的驗證方法:

1. 查資質:在國家企業信用信息公示系統輸入公司全稱,看經營范圍是否包含“放貸”或“金融信息服務”

2. 看合同:正規平臺會在合同首頁標明資金方名稱,比如“XX銀行”“XX消費金融公司”

3. 試借款:在申請頁面查看是否有《個人征信授權書》,沒要求征信授權的要警惕

4. 搜投訴:在黑貓投訴、聚投訴平臺搜索公司名,重點看涉及“暴力催收”“高利貸”的投訴量

比如說,某用戶曾向我咨詢過某普惠平臺,我讓他截圖借款合同后發現,合同里寫著“資金由XX網絡科技有限公司提供”,而這家公司根本沒有放貸資質,最后果斷讓他放棄申請。?風險方面?:?多頭借貸陷阱?:同時借5家平臺看似壓力小,但總負債可能超收入10倍?隱性費用套路?:有的平臺會收“風險保障金”“信息管理費”等變相利息?數據泄露風險?:部分平臺會販賣用戶通訊錄、消費記錄等隱私數據

去年有個典型案例,某用戶同時在3家普惠平臺借款,總負債25萬,月還款額超過工資兩倍,最后不得不賣房還債。所以我的建議是:

1. 單平臺借款不超過月收入3倍

2. 優先選擇銀行系普惠產品(比如建行快貸、招行閃電貸)

3. 借款前用“年化利率計算器”核算真實成本

其實普惠金融對理財規劃也有參考價值:

1. 作為信用管理工具:合理使用可以提升信用卡額度(銀行看到按時還款記錄會加分)

2. 替代高風險投資:相比P2P理財,普惠金融借款的風險其實更低(畢竟錢在自己手里)

3. 優化資產配置:當遇到優質投資項目但資金不足時,用低息貸款撬動收益(比如房貸利率4%而理財收益6%)

不過要特別注意,這種操作只適合現金流穩定、有投資經驗的人。之前有位客戶用普惠貸款20萬炒股,結果遇到熊市虧損40%,這就是典型的錯誤案例。

說到底,普惠金融是不是正規貸款公司,完全取決于具體平臺。對于想通過貸款理財的朋友,我的建議是:優先使用銀行產品,其次選擇持牌消費金融公司,對任何聲稱“無視征信”“秒批大額”的平臺保持警惕。記住,再好的金融工具,用錯了場景都會變成災難。如果你拿不準某個平臺是否靠譜,不妨把合同截圖發給我,幫你把把關。