消費貸款轉存賬戶解析:如何合規管理資金并優化理財

- 經驗

- 2025-09-14

- 7

- 更新:2025-09-14 07:53:10

消費貸款轉存賬戶是借款人將貸款資金轉入特定賬戶進行管理的操作模式,常見于需要隔離資金用途或優化理財的場景。本文將從定義、運作邏輯、適用人群、合規風險等角度切入,結合真實案例與金融監管規則,分析這種操作的實際意義與潛在問題,并提供替代性理財方案建議。

咱們先理清基本概念。所謂"消費貸款轉存賬戶",簡單來說就是借款人把從銀行或機構申請的消費貸資金,通過轉賬方式存入另一個獨立賬戶,可能是自己名下的其他銀行卡,也可能是第三方托管賬戶。

舉個例子,小王申請了20萬裝修貸,銀行要求提供裝修合同并直接打款給裝修公司。但小王暫時沒找到合適的裝修隊,于是先把錢轉到自己的另一張銀行卡里,打算慢慢挑選服務商——這就構成了典型的轉存操作。

不過要注意的是,這種行為可能存在合規風險。根據銀保監會規定,消費貸款必須專款專用,比如裝修貸只能用于支付裝修費用,教育貸只能用于學費支出。轉存行為可能被銀行系統判定為資金挪用,觸發預警機制。

根據市場調研,用戶選擇轉存賬戶主要出于以下考慮:

1. 資金使用靈活性需求:比如裝修分期需要分批支付工程款,轉存到專用卡便于分階段管理

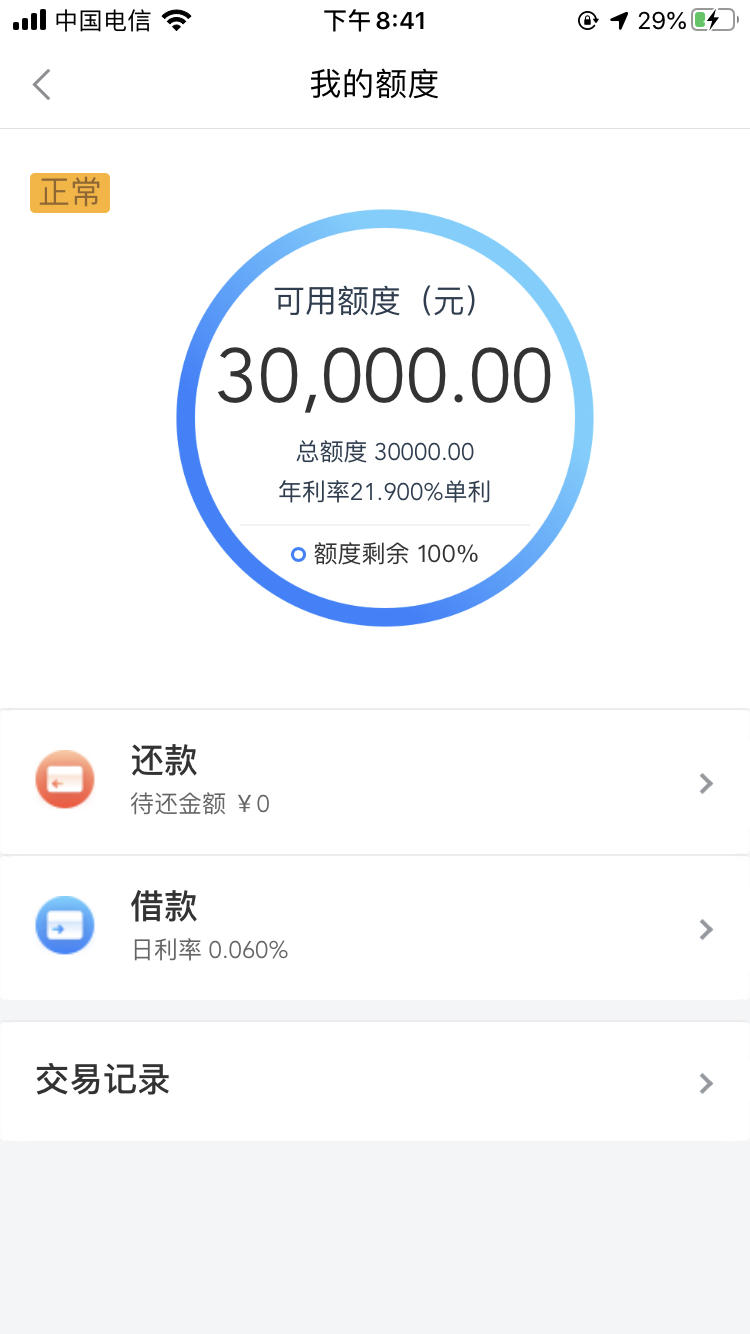

2. 理財套利空間:部分用戶發現貸款年利率(如4%)低于理財產品收益(如4.5%),試圖賺取利差

3. 債務整合需求:將多筆貸款集中管理,方便統一調配資金

4. 規避受托支付限制:某些銀行要求直接打款給服務商,借款人通過轉存繞過監管

但必須提醒的是,后兩種動機已涉嫌違規。某股份制銀行客戶經理透露,他們系統會自動監測大額貸款資金流向,如果發現資金轉入證券賬戶、理財賬戶或第三方支付平臺,會立即啟動貸后檢查流程。

別以為轉存操作能"瞞天過海",現在銀行的監控系統比你想象得更智能:

跨行資金追蹤:通過銀聯系統追蹤貸款資金流向,哪怕轉到其他銀行賬戶

支付場景分析:監測收款方是否為合同約定的服務商

賬戶類型識別:理財賬戶、證券賬戶等特定類型賬戶會被重點監控

資金沉淀預警:貸款發放后長期未使用或頻繁轉賬會觸發預警

去年某城商行就披露過案例:客戶將30萬消費貸轉入證券賬戶,結果被系統識別后要求提前結清貸款并列入征信灰名單,這個教訓值得引以為戒。

其實在特定情況下,轉存操作是合法合規的:

1. 銀行允許的過渡性操作:比如裝修貸轉入借款人監管賬戶,按工程進度劃款給裝修公司

2. 受托支付到關聯賬戶:個體工商戶將貸款轉入對公賬戶用于經營周轉

3. 政策性貸款轉存:部分地方政府貼息貸款要求存入指定監管賬戶

關鍵要看貸款合同條款和銀行具體要求。某國有大行信貸部主管建議:"借款人如果確有轉存需求,應該提前向銀行報備并提供佐證材料,比如與裝修公司簽訂的分期付款協議。"

雖然理論上存在套利空間,但實際操作中面臨多重風險:

收益倒掛風險:理財產品收益不達預期,可能無法覆蓋貸款利息

流動性風險:封閉型理財遇到期資金需求可能被迫折價贖回

合規風險:銀行發現資金挪用可能要求提前還款并影響征信

稅務成本:理財收益需要繳納所得稅,進一步壓縮利潤空間

更嚴重的是,根據《貸款通則》第71條規定,挪用貸款資金可能被處以50%以上罰息,這個成本往往遠超理財收益。咱們算筆賬:20萬貸款如果被罰息,按年化7%計算,每年要多付7000元利息,而理財收益可能才9000元,實際凈收益僅2000元卻要承擔巨大風險。

與其冒險操作,不如考慮這些合規方式:

1. 活用信用卡免息期:合理利用50天左右免息期進行短期理財

2. 申請循環貸產品:隨借隨還的信用貸更適合資金周轉

3. 配置國債逆回購:節假日前后常有高收益機會

4. 銀行結構性存款:保本型產品風險可控

比如小李的做法就值得借鑒:他申請了10萬備用金貸款放在活期賬戶,但同時配置了T+0貨幣基金,年化2.5%左右收益雖不高,但確保了資金靈活性,這種操作既合規又安全。

總結來看,消費貸款轉存賬戶是把雙刃劍,用得好可以優化資金管理,用不好可能引發系列風險。作為理性借款人,咱們還是要嚴格遵守貸款合同約定,在合規框架內探索理財可能性。畢竟金融安全才是持久理財的基石,你說對吧?