網貸平臺英文簡稱解析:貸款理財必備知識

- 分享

- 2025-09-14

- 6

- 更新:2025-09-14 07:47:03

隨著互聯網金融的發展,網絡貸款平臺的英文簡稱逐漸成為理財人群的日常用語。本文梳理了國內外主流網貸平臺的英文縮寫規則、常見術語的隱藏含義,以及這些簡稱如何影響你的貸款決策和理財規劃。文章涵蓋P2P、B2C等平臺類型解析,APR、FICO等關鍵指標解讀,并附上實用避坑指南。

網絡貸款平臺的命名規則其實藏著行業密碼。比如大家常說的P2P(Peer-to-Peer),字面意思是"點對點借貸",這種模式直接把借款人和投資人連接起來,省去傳統銀行中介。不過要注意,現在有些平臺打著P2P旗號,實際上玩的是資金池套路,這點后面會詳細說。

再說說B2C(Business-to-Consumer),這類平臺通常是持牌金融機構直接放貸給個人,像銀行系的網絡貸款產品基本都屬于這個類型。而B2B(Business-to-Business)則是企業間的借貸服務,比如供應鏈金融平臺,給中小微企業提供短期周轉資金。

這里有個容易混淆的概念——P2B(Peer-to-Business)。它和P2P的區別就像網購時個人賣家和企業旗艦店,前者是散戶借錢給企業,后者是個人之間周轉。不過現在很多平臺都把這幾類業務混著做,咱們普通用戶得擦亮眼睛看合同里的資金流向說明。

要說全球范圍內的鼻祖級平臺,LC(LendingClub)絕對排得上號。這家2006年成立的美國平臺,高峰時期每月處理10萬筆貸款申請,不過2020年它被銀行收購后業務模式有調整,現在更像傳統金融機構的線上版。

英國有個特別有意思的平臺叫Zopa,這個名字其實是"Zone of Possible Agreement"(可能達成協議區)的縮寫。它最早提出用算法匹配借貸雙方的心理預期利率,這個思路后來被國內很多平臺借鑒,不過實際執行時經常變味成高息攬儲。

最近東南亞冒出來個KreditBee,名字里帶"Bee"(蜜蜂)倒是挺形象——小額快速放貸像采蜜一樣勤快。這類平臺主打"發薪日貸款"(Payday Loan),年化利率動不動超過100%,在印度尼西亞特別火,但引發的社會問題也不少。

APR(Annual Percentage Rate)是判斷貸款成本的核心指標,包含利息+手續費的綜合年化率。但有些平臺會玩文字游戲,把APR和APY(Annual Percentage Yield)混著用。簡單說,APR是借款人付出的成本,APY是投資人收到的收益,兩者計算方式完全不同。

信用評估里常見的FICO分,其實是美國Fair Isaac公司的評分系統,現在國內部分平臺會參考這個模型做風控。還有個DTI(Debt-to-Income Ratio)指標,就是負債收入比,這個值超過40%的話,很多平臺會直接拒貸,哪怕你信用分再高。

最近出現個新詞BNPL(Buy Now Pay Later),字面意思是"先買后付"。這種模式在國外火得一塌糊涂,但本質上屬于消費貸變種,有些平臺會把分期手續費藏得很深,等你還款時才發現多付了20%費用。

看到ICO(Initial Coin Offering)要特別警惕,這原本是區塊鏈項目的融資方式,現在被某些非法網貸平臺包裝成高收益理財產品。去年就有個案例,某平臺用ICO名義圈錢跑路,投資人血本無歸。

有些平臺宣傳的AI風控,其實就是基礎的數據篩選系統。真正成熟的智能風控應該包含ML(Machine Learning)模型迭代,能根據還款數據動態調整授信額度。但現在市面上自稱AI放貸的平臺,80%還停留在人工審核階段。

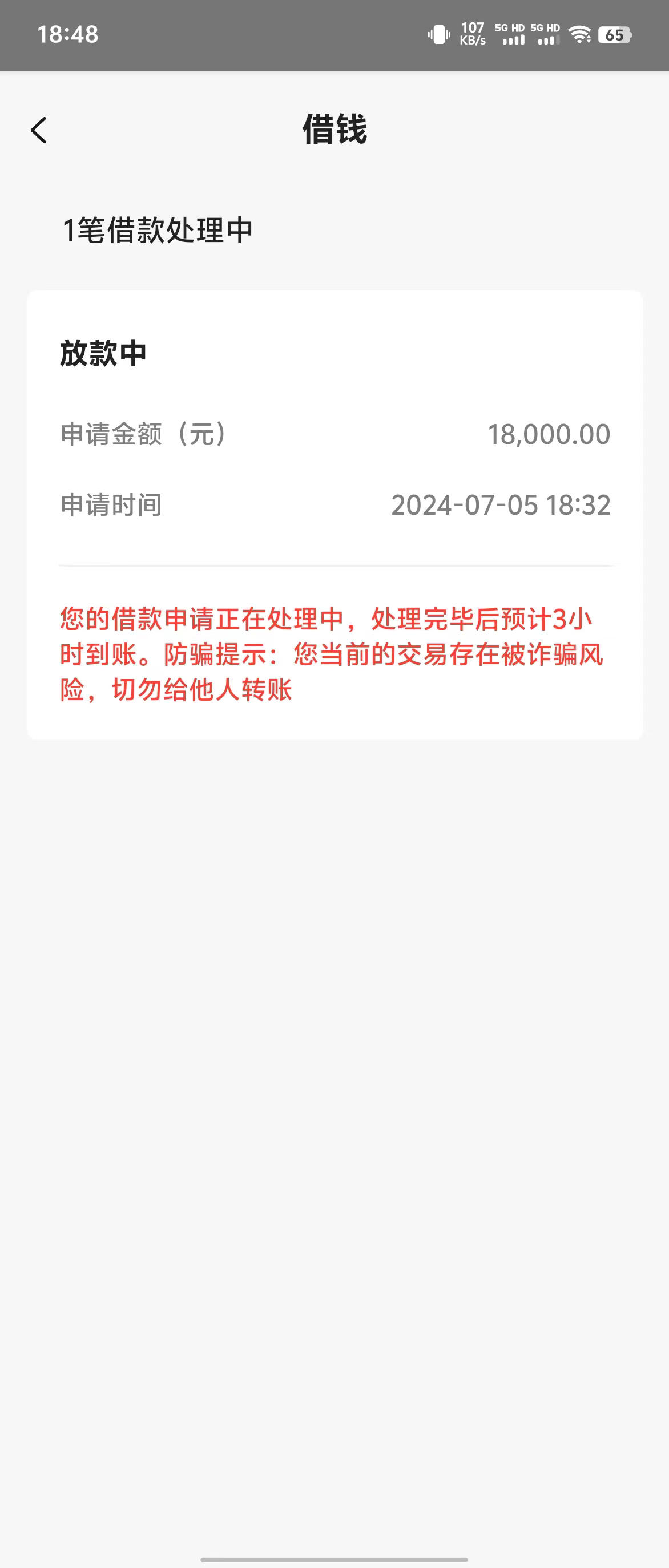

最后提醒大家注意KYC(Know Your Customer)流程,正規平臺會讓你提供工資流水、社保記錄等證明材料。如果遇到只要身份證照片就放款的"極簡認證",99%是非法平臺,這種貸款千萬別碰。

看完這些英文簡稱的解析,是不是覺得網貸平臺的門道比想象中復雜?其實記住一個原則就好:越是花哨的縮寫,越要查清底層邏輯。下次遇到看不懂的英文術語,別急著點"同意協議",先做個五分鐘的術語搜索,可能就避開個大坑呢。